Imaginémonos caminando con una mochila llena de fotos, cartas personales, confesiones y una agenda de relaciones. Entramos en un rascacielos moderno y oscuro, subimos al piso veintitantos, llegamos a una oficina. Solo queríamos disfrutar de algunos de los pequeños tesoros que traemos junto con nuestras personas queridas, pero, además de ellas, la oficina está llena de policías, inversores especuladores, pajilleros rancios, empresaurios y políticos,valga la redundancia. Nos hacen un hueco en una mesa redonda a la vista de todos. Quieren que vaciemos la mochila, nuestra mochila, delante de ellos. Si no lo hacemos, no podremos compartir con esas personas bonitas que están esperando, ahí al lado. ¿Aceptamos o no?

Podemos tranquilamente vaciar la mochila y enseñar cada recuerdo más íntimo. Y si no: «¿qué quieres esconder?», y «¿por qué lo quieres esconder?» Como decía el cofundador de Google, Eric Schmidt: «si hay algo que no quieres que nadie sepa, a lo mejor no deberías hacerlo ya de entrada». Querer esconder algo personal nos resulta vergonzoso. Es de culpables. Podemos tratar de defendernos diciendo que «todo el mundo tiene algo que ocultar» pero, aun así, estaremos negociando cuánto podemos ocultar y cuánto no. Este debate deslegitima nuestro derecho a la privacidad y la intimidad, mientras que en ningún momento se debate la legitimidad del modelo de negocio de estos señores.

El capitalismo digital quiere el máximo de nuestros datos personales. Al agotarse la materia prima de elementos naturales, va a la conquista de la materia prima del ciberespacio, una nueva colonización. Pero los datos son demasiado valiosos para venderlos. No vendas la vaca si puedes vender la leche. El negocio está construido sobre nuestro trabajo gratuito: ¿quién leería un muro sin mensajes?; y lo que mercantilizan realmente es nuestra capacidad de atención. Y de comprar. Para poder velar por la productividad de la vaca es indispensable generar una cultura de exhibicionismo y de vigilancia. La sociedad del espectáculo de Guy Debord, un viejo clásico de la época pre-Web, ya anunciaba que «el espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice más que «lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece»». Ya no es tanto el deseo de ser visibles lo que rige nuestras acciones, sino un miedo a desaparecer, a la soledad más absoluta. No ser visible deviene no existir.

Las plataformas digitales parecen darnos «soluciones fáciles», aunque en realidad resultan ser sucedáneos que solo cronifican nuestras carencias. Como un buen camello, saben calcular sus beneficios y engancharnos, pero además disponen de herramientas tan potentes como la minería big data y el neuromarketing. A un joven que desconfía cuando le ofrecen una dosis gratis, le preguntan «¿de qué tienes miedo?; todo el mundo lo hace, tonto». La culpa es cada cual por querer una descarga de dopamina recibiendo más likes. No nos dejemos engañar, las responsables son las corporaciones: preguntando «¿qué quieres esconder?» están ocultando sus beneficios.

Ahora bien, ¿qué pasaría si en vez de poner el foco en valores capitalistas, pusiéramos el rumbo hacia nuestro bienestar y al de nuestro entorno? Si nos paramos realmente a escucharnos en silencio, a observar sin juzgarnos pasando horas conectadas, enredadas, enganchadas a las pantallas, quizás llegaremos a la pregunta de ¿qué quiero mostrar y a quién? Tomemos en serio la importancia de lo que nos gusta, de nuestras ambiciones, sueños, utopías, de nuestros amores, vulnerabilidades y de los defectos que nos frustran tanto.

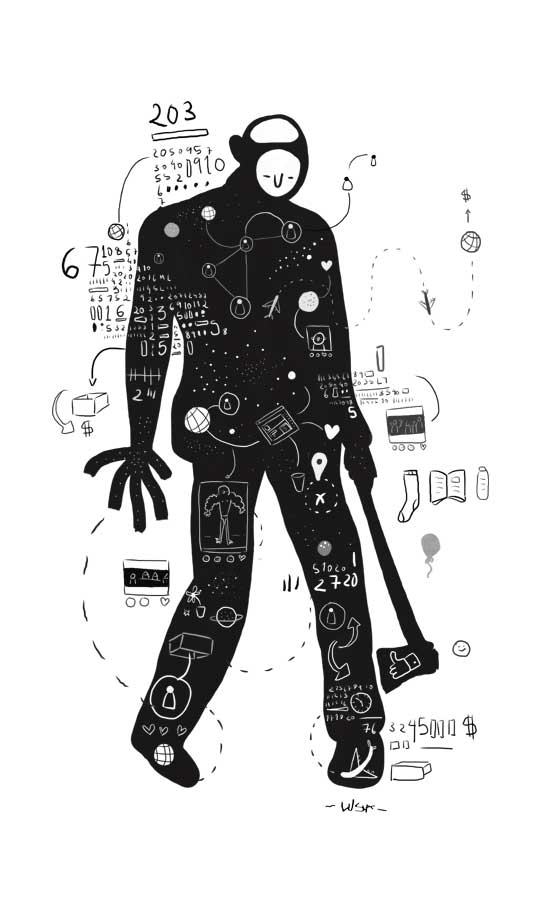

Centremos pues la mirada en nuestro carácter más social. ¿Qué necesito en realidad? Aunque pueda no parecerlo, es una pregunta verdaderamente revolucionaria. Si la exploramos, nos vamos a topar con el viejo dilema existencialista: «¿quién soy yo?». Buscando pistas, indagamos el ¿cómo soy? Y ¿qué hago o qué abandono? Podemos esbozar una respuesta analizando los matices de nuestras relaciones, deseos, preferencias y decisiones. Todas ellas dejan rastros tanto en el mundo físico como en el digital. Sin querer entrar más a fondo, nos atrevemos a afirmar que el conjunto de todas estas huellas forma una representación de nuestra identidad. No somos nuestros datos, pero nos asemejamos lo suficiente. Por lo tanto, para poder alinear nuestra vida con estos valores, debemos poder examinar libremente quiénes somos y, para poder desgranar las huellas legítimas de las impuestas por la sociedad, debemos ser soberanas de nuestra información personal.

Analizando los «servicios» digitales vemos que responden a impulsos muy dignos, como querer compartir con las personas queridas, contribuir a las causas en las que creemos y obtener reconocimiento, sin olvidarnos de estar informadas y divertirnos. Pero basándose en estos fines, los explotan y distorsionan. La pérdida de privacidad genera un impacto negativo individual y colectivo, como la ansiedad por falta de zonas de confianza, la autocensura y la monocultura. Asimismo, contradice otras necesidades como la de cuidar de la comunidad, velar por la igualdad, la vida y el medioambiente. Haciéndonos cargo de los problemas, nos acercaremos a un futuro a más pequeña escala y menos complejo, donde podamos autogestionar las infraestructuras que usemos. De este modo podremos ser soberanas de nuestra información y proteger nuestra privacidad. Garantizaremos así que la cuestión importante sea qué queremos compartir. Siendo copropietarias de esas plataformas: ¿haríamos lo mismo con nuestros datos?

Esto nos desvela el reto que tenemos por delante: controlar nuestra información. Si no queremos el rascacielos, habrá que buscar maneras de enviar las cartas. Así, pensando cómo hacerlo, de pronto nos asaltará un montón de preguntas: «¿dónde están mis datos?, ¿cómo funciona todo esto?, ¿qué alternativas puedo usar?», y hasta «¿realmente necesito una alternativa o es que sufro una adicción?». Si ponemos en común nuestras inquietudes, veremos que no estamos solas. Todas por igual buscamos compañía y aceptación en esas pantallas que nos acaban separando. Quizás nos daremos cuenta de que exhibirnos en la red a veces significa ocultar lo que somos detrás de una fachada digital. Quizás querremos desconectar de la representación virtual de las relaciones y volveremos a buscar un encuentro presencial. Quizás pasaremos a usar tecnologías menos populares pero más afines con nuestros valores.

Y así, pasito a pasito y apoyándonos, podremos ir recuperando cachitos de nuestra identidad, vida personal, vida.

Así que, la siguiente vez que alguien nos pregunte «¿qué quieres esconder?», le giraremos la pregunta: yo decido qué compartir, no qué esconder. Pero, ¿qué es lo que esconde Google? ¿Cómo lo hace el dueño de Amazon para ganar 11,5 millones de dólares por hora? ¿Por qué los algoritmos de Facebook son tan secretos? Esas empresas, ¿qué quieren esconder?