A decir de Dunlap, el militar estadounidense que le dio difusión al término, el lawfare es una guerra por la vía legal, el uso de la ley como un arma para destruir al enemigo y, de manera más general, una herramienta de poder blando. En América Latina, desde las antípodas de esta interpretación, pero sin descartar su componente bélico, se está utilizando el término para definir la forma que adopta el conflicto entre proyectos políticos progresistas y la restauración neoliberal de la mano de derechas dispuestas a hacerlo todo para recuperar su espacio en la esfera política formal. Periodistas, abogadxs e intelectuales utilizan de modo recurrente el concepto para referirse a la persecución política por la vía judicial: la utilización de la ley como un arma para destruir al adversario que no pudo ser vencido por la vía electoral.

Se trata de una guerra que opera doblemente desde arriba: porque es implementada por un Poder Judicial que se eleva por encima de los demás poderes del Estado y porque se trata de un ámbito integrado por una minoría privilegiada con la capacidad de promover una creciente judicialización de la política. De este modo, un sector a todas luces elitista (con escaso recambio desde los gobiernos dictatoriales hasta hoy), presiona por delinear el destino político (por lo tanto, económico y social) de un Estado. En los hechos, esta judicialización opera valiéndose del doble rasero de la ley y la selectividad, otorgando mayor visibilidad, atención y recursos a unos casos vinculados a determinados grupos y líderes políticos y dejando al margen otros.

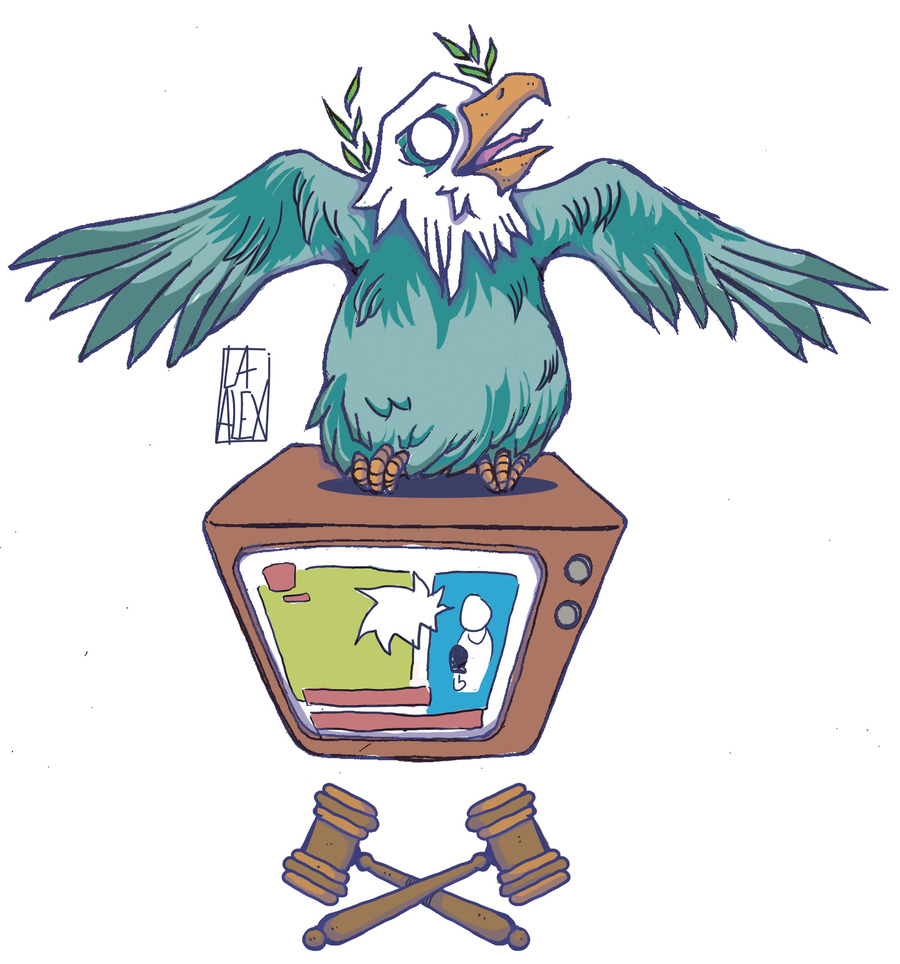

Pero esta tarea de selectividad y de enorme proyección del poder judicial sobre la política puede ser exitosa a la hora de criminalizar al enemigo político, porque cuenta con el apoyo y la complicidad de los medios de comunicación concentrados. La persecución por la vía judicial se combina con una campaña de persecución mediática, linchamiento y desmoralización que alcanza su punto cúlmine cuando penetra en la opinión pública en momentos políticos clave: durante períodos electorales, apenas asumido el gobierno, en coyunturas de referéndum. Decenas o cientos de titulares en la prensa escrita, cientos de horas de televisión y radio, así como la permanente réplica de opiniones en las redes sociales, machacan a miles de cerebros, una y otra vez, con relatos manipulados en contra de ciertos grupos y sectores políticos. No es casualidad que los sectores criminalizados estén generalmente asociados a gobiernos progresistas o de izquierda.

En los últimos cinco años observamos cómo las «voces expertas» (de think tanks, universidades y organismos internacionales) encuentran eco en los medios de comunicación concentrados y las redes sociales, manufacturando un consenso en torno a la corrupción como principal problema/enemigo de la democracia, señalando de modo sistemático a los gobiernos de izquierda. Centran su discurso en el clientelismo y la supuesta ineficiencia de sus economías, el tráfico de influencias y favoritismos. Articulan las denuncias con lo que consideran la causa de estos males: el mayor protagonismo otorgado al Estado para regular la economía, la repolitización del Estado, la mayor visibilidad e importancia otorgada a lo público. Desde este ángulo, se trata finalmente de un ataque a las políticas que se apartan (con mayor o menor alcance y éxito) del consenso sobre el libre mercado.

Resulta significativo que en los hechos, gobiernos como el de Alianza País en Ecuador con Correa como presidente, los gobiernos del Movimiento al Socialismo en Bolivia o del Partido de los Trabajadores en Brasil no solo se caracterizaron por un compromiso con la justicia social (con mayores o menores logros y tensiones), sino que además hayan sido más eficientes (desde cualquier punto de vista) que los gobiernos de derecha que los sucedieron por la vía de las urnas, el golpe de Estado tradicional o el golpe blando, respectivamente. Entonces ¿por qué tiene éxito este argumento de la corrupción y la ineficiencia? Cala profundo debido a los numerosos prejuicios anclados históricamente en palabras como socialismo, comunismo o izquierda, en el marco de la reproducción de la ideología hegemónica. Opera como catalizador de un sentido común «antipolítico», habilitando la desertificación de la política. La cruzada contra la corrupción se sintetiza en «que se vayan todos», «son todos corruptos», etc. A lo que se suma el miedo por la vía legal (lawfear) que infunden a través de la judicialización sistemática de militantes, funcionarias y exfuncionarias, activistas. No te metas en política, parecen decir. No solo porque probablemente terminarás siendo una corrupta, sino porque aunque no lo seas, te culparemos de serlo (sin pruebas ni debido proceso) frente al tribunal supremo de la política, que es la opinión pública. El lawfare es una guerra contra la política (como posibilidad de cambio y justica social) librada desde el ámbito jurídico y su campo de batalla es la opinión pública.

Y la derecha lo sabe, pues hace algunos años viene adquiriendo un gran protagonismo en los medios de comunicación haciendo valer sus acciones (stocks) y poniendo al día rápidamente su lenguaje a las redes sociales. Comprende la necesidad de generar una apariencia de legitimidad recurriendo al marco legal internacional (diferente a lo sucedido durante el franquismo o las dictaduras cívico militares en América Latina). Puede incluso retomar el discurso de la democracia y los derechos (no sin cinismo) para recuperar su protagonismo en el Gobierno. Se impone así una aparente vía legal para restaurar o reforzar el neoliberalismo, que en los hechos opera con violencia, como desestabilización, como golpe de Estado blando que en un momento dado puede incluso quitarse el disfraz y dejar a la vista los ya conocidos vínculos con las (naturalmente aliadas) fuerzas de seguridad, como lo experimentamos en Bolivia.